本日(2019年12月15日)は、消防設備士試験を受けに奈良までいってきました!

今回の天理市会場は午前が甲種、午後が乙種だったので甲種1類と乙種7類を複数受験してきました。

消防設備士試験は今回で4つ目と5つ目となります。

試験会場

試験会場は天理大学です。

最寄り駅は天理駅ですが、天理駅へのアクセス自体が奈良県民以外からだと微妙な上、駅からもそれなりに遠いです。

ですが、天理教の総本山ということで天理教関係の施設や学校がたくさんあるおかげか、駐車場が大量にあるため自動車での訪問が可能となっています。

ということで、車で行きましたが、案内図をなんとなくしか頭に入れていなかったので最初は正門から入って天理教施設を通り抜けてしまいました。

その後一周して戻ってきて、一応駐車場にはとめれたんですが、結局大多数の皆さんがとめている駐車場へのアクセス方法がわからず、少数派な駐車場にとめることになりました。

距離的には若干校舎まで遠いくらいでしたし、めちゃくちゃ空いていたんで結果的には良かったんですが、いったいみんなどうやってあの駐車場にいっているんだろう・・・

昼食については車で行っていればどうにでもなると思います。

電車で行く場合は事前に何か仕入れておいたほうがいいです。

一応歩いてコンビニまでいけないこともないですが、若干遠いです。

大学内のセブンイレブンは平日しかやっていません。

また、グーグルマップなんかを見ていると、まわりに食堂が何件かありますが、全て天理教の施設で、ネット情報だと信者しか使えないらしいです。

試験時間

試験時間は午前は9時集合、午後は13時30分集合でした。

私が受けた試験室は午前は甲種1類と甲種4類(多分)、午後は乙種6類と7類の部屋でした。

退室可能時間はいつも通り試験開始後35分で一律です。

私が午後に受けた乙種7類は、消防設備士免状と電気工事士免状で免除だらけで解く問題は10問だけでした。

10問の人は試験時間が35分だったので、退室可能時間=試験終了時間となり、実質的に途中退室不可となります。

それにしても午後の試験で開始10分で棄権して退出していった人はなんだったんだろう・・・

試験の出来

前回の京都での受験のときも感じましたが、やっぱり最初に受けた甲種5類は簡単だっと思います。

避難器具の設置場所を書けばいいだけの5類と違って、4類や1類は設置した後にそれらを電線なり配管なりでつながないといけないという点でぐっと製図試験の難易度があがります。

ということで、多分甲種1類は今回も自信はありません。

製図が自信を持ってできたとは到底言えません。

それに対して乙種7類の方は多分大丈夫だと思います。

10問しかないということは、6割取るためには4問しか間違えるわけにはいきません。

たった10問なので全部問題と答えを覚えておいたので一応自己採点したところ、7問か8問正解していると思われます。

(1問だけ私の持っている問題集に類題すらないため答えの確認がまだできていません)

甲種はやっぱり気合い入れて臨まないといけないなー

猫

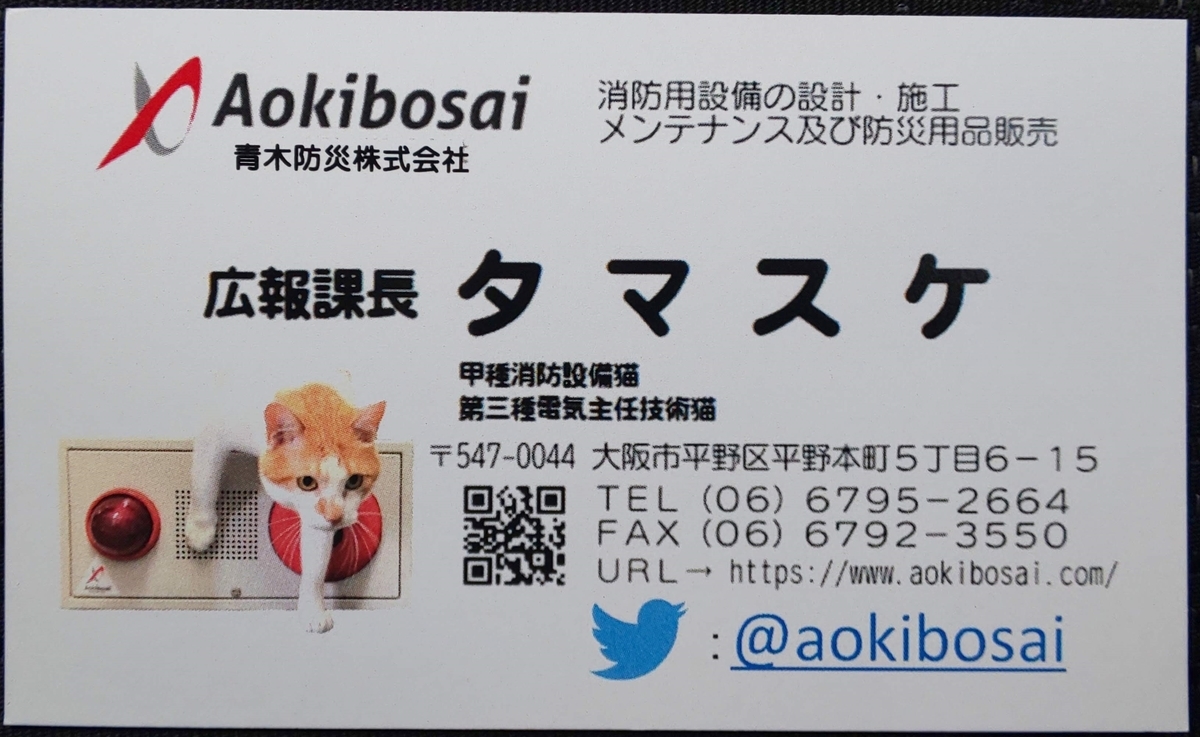

ところで、朝到着したときに、駐車場にかの有名な青木防災さんの社用車が止まっていました。

社員さんが受験するんだろうと思っていたんですが、校舎の入り口のところで「がんばってくださーい」と受験生に声をかけながら何かを配っている人がその青木防災の方でした。

電気工事士試験や行政書士試験などのときに資格学校が配っていた「直前チェック」的なものをくばっているのかと思ってもらってみると・・・

こちらも有名なタマスケ課長です!

そして裏面を見ても、特に何か直前対策をしてくれるわけでもなく、ただただタマスケが1点アップを祈ってくれているだけ!

近所ならともかく、わざわざ大阪市内の会社が休みの日の朝から奈良までやってきてこれだけ配って去っていくなんて、やっぱり遊び心のある会社は素敵ですね!

消防設備士に転職することがあればまずこの会社に応募したいと思います!

・・・という作戦か(笑)

そしてこのことをお昼にTwitterでつぶやいたところ・・・

駐車場に青木防災さんの社用車が止まってたから社員さんが受けるのかな?と思ったら名刺を配ってる応援部隊でした!

— まお@趣味の資格 (@mao_shikaku) 2019年12月15日

タマスケに応援されたら頑張らないと!

配ってるのは人間でしたが(笑)

あと、1点UPとか言わずに50点くらいください(泣)#消防設備士試験 #青木防災 pic.twitter.com/far9KDmJ2f

公式にリツイートしていただいたこともあって、私にとっては前代未聞のいいねとリツイートをいただきました!

やっぱり猫の力は偉大だ・・・

ということで、2019年の受験は全て終了しました!

あとは来週防災士講習を受けるだけです。

また、来年の予定も今のところ1月のファイナンシャルプランナー試験しか決まっていないので、年末ゆっくり来年の受験計画を立てていきたいと思います。